地元に誇りを宿す。写真を通して、「自分らしく活躍できるまち」へ!

こんにちは!大谷と申します。

長浜もすっかり秋の風が吹いてきましたね。暑がりでいつも汗をかいている僕ですが、ようやくエアコンなしで眠れるようになりました。

学生時代にいろんな国を旅して、人々の暮らしや地域のプロジェクトに触れるうちに、「情報を発信する仕事って面白いな」と思ったのが、いまの原点です。実は起業したのも、その頃の体験がきっかけでした。

そんな僕が最近ふと感じたのが、「写真って、ちゃんと撮れてないな…」ということ。記事を書くときに使う取材写真が、どうにもピンとこないなあと感じています。

そんなモヤモヤを抱えていたとき、偶然見つけたのが「長浜ローカルフォト」という団体でした。

なんでこんなに写真が生き生きしてるの!?「写真でまちを元気に!」って、なに!?

気になりすぎて、取材に行ってきました!

目次

写真を使ってまちづくり。カメラを通せば地元の魅力が見えてくる!

どうぞ、こちらに入ってください。

失礼します!おお…!市役所の中でお話しする機会ってあんまりないのでとても新鮮です。

狭い部屋ですみません…あんまり場所が空いていなかったもので(笑)。

お忙しいところありがとうございます。長浜航海記の大谷と申します。いきなりですが、「長浜ローカルフォト」って、どういう団体なんですか?

「フォト」と付いているのですが、私たちは「まちづくりの団体」です。写真を通して、長浜の魅力を伝える取り組みをしています。

「まちづくりの団体」ですか。では、写真を撮ること自体が目的ではないんですね。

そうなんです。よく、写真サークルと勘違いされるんですが、写真を活かして長浜の「文化」や「人」を伝える活動をしています。カメラ自体は好きですけど、写真を撮ること自体が目的ではないんですよ。

なるほど、写真はあくまで「手段」なんですね。

ええ。長浜ローカルフォトの目的は大きく2つあって。ひとつは長浜のファン、いわゆる「関係人口」を増やすこと。そして、もうひとつは「シビックプライド」を宿してもらうことです。

※関係人口:移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域と多様に関わる人々を指します。

「シビックプライド」ですか。あまり聞き慣れない言葉ですね。

簡単に言うと「自分のまちを誇りに思う気持ち」ですね。ほら、田舎に住んでいる人は「うちのまち?なんもないよ」ってよく言うじゃないですか。

ギクッ…。

ね?(笑)。でも実は、外から見たらあるはずなんですよ。地元を思い出してみてください。例えば、草木や、水草が茂った川などの豊かな自然。伝統的な食べ物、神社、歴史、伝承…。自分たちが気付いていないだけなんです。

なるほど。おっしゃる通りですね。実は僕も、関東に出てから長浜の良さに気付いて、こっちに帰ってきたんです。

いやぁ、街の魅力は本当に色々な着目の仕方がありますね。勉強になります。先日の「オサカナラボ」さんで登場していただいた向田さんも、長浜の原風景を大切にする活動をされています。こちらもぜひご覧ください!

人と自然が共に暮らすまち、長浜に!米川から始まる「小さな自然再生」

いいですね。そういう「気付き」を写真でつくっていきたいんです。カメラを通じて、自分のまちをもう一度見つめてもらいたい。住んでいる地域に誇りを持てるようになれば、人もまちも元気になります。

地元のあなたはかっこいい。カメラが写す、「ローカルヒーロー」。

そもそも、川瀬さんはなぜ写真の活動をはじめられたんですか?

もう何年かな……2013 年くらいからだから…もう10年以上前に市の広報を担当していた時期があって、広報誌に載せる写真を撮る必要があったんです。写真が下手だったら広報紙を手に取ってもらえないかと思って(笑)。それでプロの写真家さんに撮影の基礎を教えてもらったら、どんどん写真が好きになりました。

12 年も!ということは、広報から異動されてからも続けられたんですね。

ええ。むしろ広報を異動してからの方が長くなってしまいましたね(笑)

最初からいまのような活動をされていたんですか?

最初は、市の地方創生事業としてはじめました。「写真を活かしたまちづくりができる人

材の創出」をテーマに、「長浜ローカルフォトアカデミー」という、人材育成の場を 3 年間

実施しました。

もう最初から「まちづくり」が目的だったんですね!

そうなんです。さて、撮影が上手くなるためにはじめにしたことはなんだと思いますか?

うーん…。まずは基本的な知識から、ですかね?ここを回したらズームするとか、ピントはここで合わせるとか…。

1年目は人に声をかける練習からはじまりました(笑)

そんなソフトスキルの部分から始まったんですね!いや、たしかに盲点でしたが、写真を撮るなら話しかけないとダメですもんね。

まちで写真を撮るときって、やっぱり「撮らせてもらう勇気」がいるんです。それに、豊かなコミュニケーションを取ったほうが良い写真が撮れます。はじめは「すみません、写真撮らせてください」って言うのもドキドキしてたメンバーが、どこでも声をかけられるようになって。そういう成長を見られた点も、やってよかったと思います。

まさに「人材育成」ですね。その後はどう展開していったんですか?

その後、アカデミーの卒業生たちが市民活動団体として、「長浜ローカルフォト」を設立

しました。僕も行政の立場を超えて一個人として、メンバーの一員となっています。

3年ほどで終わってしまう団体も多いなかで、自立した運営をされていったのはすごいですね。でも、だからこそ大変なことも多かったのではないですか?

そうですね。長浜ローカルフォトアカデミーでは、さまざまな想いやバックボーンを持つ方が参加されていたので、運営面では苦労した部分もありました。ちょっとしたコミュニケーションのズレなどはしょっちゅう(笑)。ただ、あれから10年以上続けてこられたのは、そのとき培ったバランス感覚がいまも助けてくれてるんだと思います。

そういえば、川瀬さんはどうして写真をまちづくりの手段として使おうと思ったんですか?身も蓋もないですが、動画や文章でもできますよね。

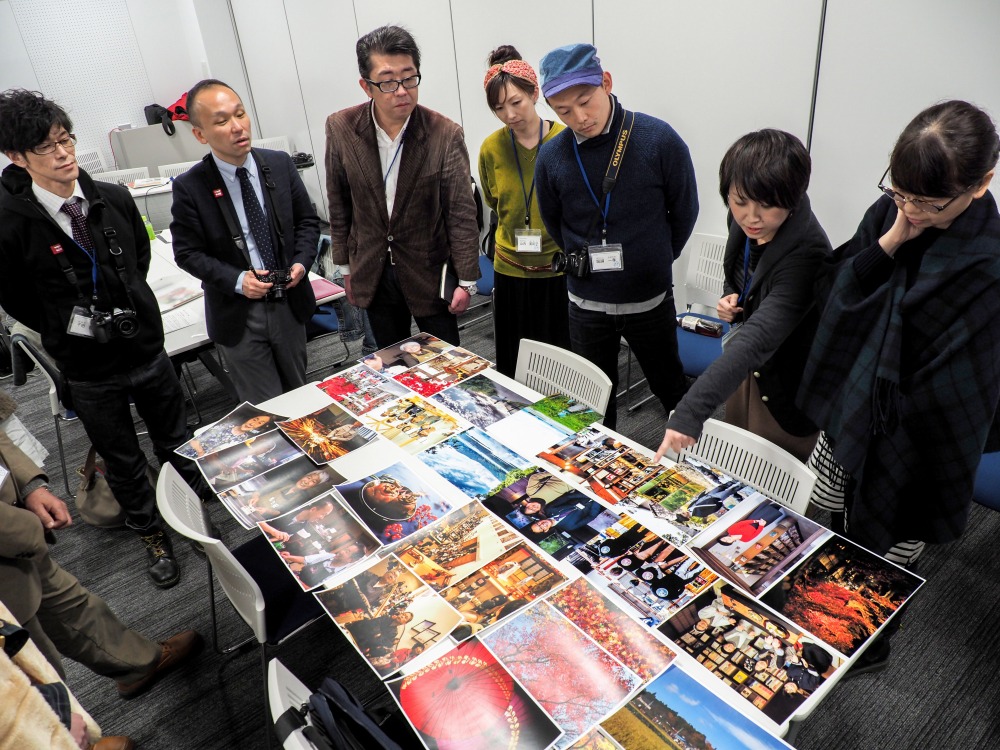

この写真をみてください。

おお…!?

僕が写真を選んだのは、「一目で伝わるから」ですね。写真を一枚見るだけで、その場の空気感や人の熱量までも感じ取ることができます。「ローカルヒーロー」、かっこいいでしょう?農家にスポットを当てるプロジェクトで撮った一枚なんですが、芸能人よりもはるかに「説得力」がありますよね。いまは、地元の人がタレントになるんです。

「地元の人がタレントに」ですか!ほんとだ、アベンジャーズみたいですね。かっこいい!

地元には本当に「何もない」?シビックプライドは外からの眼差しで宿る。

ありがとうございます。なんとなく長浜ローカルフォトさんの輪郭がはっきりしてきた気がします。いまは、具体的にどのようなプロジェクトをされてるんですか?

2019年に、余呉の菅並(すがなみ)集落で大きな展示をやりました。1年間通い続けて、そこで暮らす人たちの日常を撮影したんです。

え!?1年も通われたんですか!

ええ(笑)。最初は「誰やこの人?」って感じで、ほとんど撮らせてもらえませんでしたよ。でも通ううちに少しずつ顔を覚えてもらって、話を聞かせてくれる人が増えていったんです。

時間をかけて関係を築いていかれたんですね。先ほどのコミュニケーションのお話にも繋がってきますが、写真って技術よりも信頼が大切なのかもしれないと感じます。

そう思います。展覧会では、展覧会では、皆さんの姿や暮らしぶりを大きくプリントして集落に並べてみました(笑)。そうすると、驚くくらい反響があって。かなり多くの方にみていただけましたし、地元の方にもとても喜んでもらえました。また、フォトブックを作って全戸配布したんです。

めちゃくちゃ面白いですね!先ほどの、シビックプライドにも繋がってきそうです。

まさに、です。翌年は木之本の金居原(かねいはら)集落でも開催しました。金居原ってご存知ですか?岐阜県との県境にある限界集落で、過去実際に稼働していた鉱山や樹齢300年を超える巨木があるまちです。

鉱山ですか!それに、そんな歴史ある樹も。

でも住民の方に話を聞くと「うちには何もない」と言う。

内と外の眼差しには、ここまで大きな開きがあるんですね。

そうなんですよ。こちらも展覧会は大好評でした。なんと金居原から外へ出た人たちも見に来てくださって。「出て行ってしまって恩返しもできていない自分たちの代わりに金居原のまちを元気にし

てくれてありがとう」と涙ぐむ方もいたんです。

なんと…。聞いているだけでもこみあげてくるものがあります。

本当にうれしかったです。しかも、この展示がきっかけで、実際に金居原に移住してくださった方もいたんですよ。あのときは、やってよかったなって心から思いましたね。

曳山祭りで「表舞台は撮らない」!?人が自分らしく活躍できるまちを目指して。

今年や来年のプロジェクトはもう決まっているんですか?

実は、去年までの「あたらしい農村と夫婦のかたち」プロジェクトが結構ハードで、ちょっと燃え尽きちゃって(笑)。2025年は、休憩の年にしています。

そうなんですね。そのプロジェクトはどんな内容だったんですか?

いま農業者が減っているのはなんとなくご存知かと思います。その裏には、「農家の嫁」問題が根深く残っているんです。昔みたいに「嫁に来てください。」では、誰も来ないんですよ。女性が「自分のキャリアを捨てて嫁ぐ」って、時代に即していません。

そこで、どうすれば女性も自分のキャリアを諦めずに、農家のパートナーとして生きられるのか。その「新しい暮らしのかたち」を写真で伝えました。

田舎特有と言ってしまっていいのかはわからないのですが…とても現代的で、目をそらしてはいけないテーマですね。

そうですね。そして、ローカルフォトとしてもっと力を入れていきたいのが「裏側」の取材です。例えば地域のお祭りでは、10年以上休止してしまっているところもありますよね。

たしかに!そういえば出身の塩津中でも、伊香具神社のお祭りは最近まったくやらなくなりました…。

ええ。よく「担い手がいない」とか「ノウハウが途絶えた」とか言われますけど、実はそれだけが理由じゃないんですよ。

文化が継承されない理由としてよく聞く2つですが、他にも要因があるんですか?

例えば曳山祭では、炊き出しや準備を担うのは主に女性ですよね。でも神事には参加できなかったりして、負担ばかりが「裏側」に残ってしまいます。労力はかかっているのに、しんどさだけが残って「やめよう」になりがちです。だから、そうした「支える人たち」を写真で見せたい。見えづらい努力を外の人に知ってもらって、内側の誇りをもう一度あたためるきっかけを作りたいんです。

曳山祭りの取材もされていたんですね。

はい。コロナで開催が難しかった時期にPRの相談をいただきました。でも、ただの宣伝で終わらせるのは違うなと思ったんです。だから僕らは「表舞台は撮らない」ことにしました。

それは思い切りましたね!多くの人が注目するのはどうしても子ども歌舞伎や山車ですから、そこを外すってなかなかできない発想ですね。

「HIKIYAMA SIDE STORY」をタイトルに、子どもの稽古の様子や祭りを支える女性をはじめ、裏方の人の姿、コミュニティ…。そういう場面ばかりを撮って展示したんです。すると、400年の歴史で初めて女性の曳き手が誕生するなど、祭りに関わる人たちの意識が変わっていきました。

たしかに…。すごい!写真の力ってこんなに大きいんですね。長浜ローカルフォトの活動を続けてこられて、いま川瀬さんが見ておられる未来の長浜はどんなまちですか?

人が自分らしく活躍できるまちです。一人ひとりが長浜に誇りを持ち、それぞれの得意分野、できることで活躍する。子どもにも大人にも表現の場が開かれている状態がすごくいいですね。誇りが宿れば、まちは必ず良くなります。大谷さんも役者やライターとして活動されていますよね。 そういうのが長浜の地に積み上がっていけば良いと思います。

ありがとうございます。微力ながらも文化に携わっている者としてすごく共感します。

僕らも趣味の写真が「ありがとう」に変わると、やりがいになります。そういう好循環が紡がれていけばいいですね。

写真を撮ることで、人と人、人と文化の関係まで育まれていく。まさに「ローカルフォト」という名前そのものですね。

そうありたいです。ローカルフォトは、これからも「長浜ファンの創出」と「シビックプライド」を大切に活動していきます。長浜を「誇れるまち」にしていきましょう。

僕が生まれ育った西浅井町の塩津中も、いまでは限界集落に近いと言われています。

塩津小学校は来年に廃校が決まり、子どものころに遊んでもらった近所のおじさんやおばさんの家は、いまでは空き家バンクに並んでいます。

かつて何百年も続いてきた人々の営みや、みんな駆け回った山や川も、いつか誰からも忘れ去られてしまうのか。そんな寂しさを感じる日もあります。

けれど、長浜にはいまも、村や文化を見守り、残そうとしている人たちがいる。その姿に、あたたかさと勇気をもらいました。

とりあえず、今週末は地元に帰ってみます。

長浜航海記・船員。西浅井町生まれ。学生起業後、関東からUターンして株式会社コネクトビビを設立。「伝わらない/売れない/埋もれているを、”デジマ”で突破」をテーマにWebマーケティングの戦略設計・実行をおこなう一方、地元長浜で舞台役者・プロデューサーとしても活動。なにより犬が好き。