人と自然が共に暮らすまち、長浜に!米川から始まる「小さな自然再生」

こんにちは!今回新たに長浜航海記に参加させていただいた大谷と申します!

普段は長浜で役者をしたりマーケターとして動いたりしていますが、久しぶりにライターとして前線復帰です。

ちなみに、マーケターとして長浜航海記に出演させていただいた記事がコチラ▼

お客様の商品を、お客様より好きになる。伝え方ひとつで結果が変わるマーケティングの力

読んでくださった方が、少しでも長浜を好きになったり、前向きな気持ちになれたりするように張り切って書いていきますのでよろしくお願いします!!

さて、今ではすっかりパソコンの前に張り付く日々を送っていますが、実は西浅井町の生まれで、小さな頃から自然が大好きなんです。

そんな僕が関東からUターンしてきてえきまちテラスを歩いていると、「小さな水族館」を見つけまして。気付くと何度も足を運ぶようになっていました。そう、ヘビーユーザーです(笑)。

見れば見るほど「これ、誰がどうやってやってるんだろう?」と気になってしまい…。さらに調べてみると、米川で「体験型観光プロジェクト」なるものを進めているとのこと。これはもう、取材せずにはいられませんでした。

向田直人| NPO法人近江淡水生物研究所 代表理事

1964年生れ、奈良県出身。虫や魚など自然大好き少年として育つ。大学のサークルでは公害化学研究会に所属し環境保全を強く意識する。卒業後は琵琶湖に憧れて長浜に移住。高校で理科教師を30年弱勤めたが早期退職し、NPO法人近江淡水生物研究所を立ち上げ、オサカナラボ小さなびわ湖水族館を運営する。

目次

米川で捕まえたアユを天ぷらに!米川の「体験型観光プロジェクト」って?

お忙しいところすみません!大谷と申します。もしかして、オサカナラボを運営しておられる方ですか?

大丈夫ですよ。はい、向田(むかいだ)と言います。あ、ちょっと待ってくださいね。エサやりだけ終わらせてしまってもいいですか?

もちろんです!うわ~~~!かわいい!すごいバクバク食べていますね!!オイカワは綺麗な婚姻色も出ていて…。おお…!アユが水槽で泳いでいる姿ってなかなか見られないですよね。

生き物がお好きなんですね(笑)ぜひもっと見ていってください!

ありがとうございます!あ、そういえば。向田さんは米川で「体験型の観光プロジェクト」をされたとお聞きしたんですが、これは具体的には何をされているんですか?

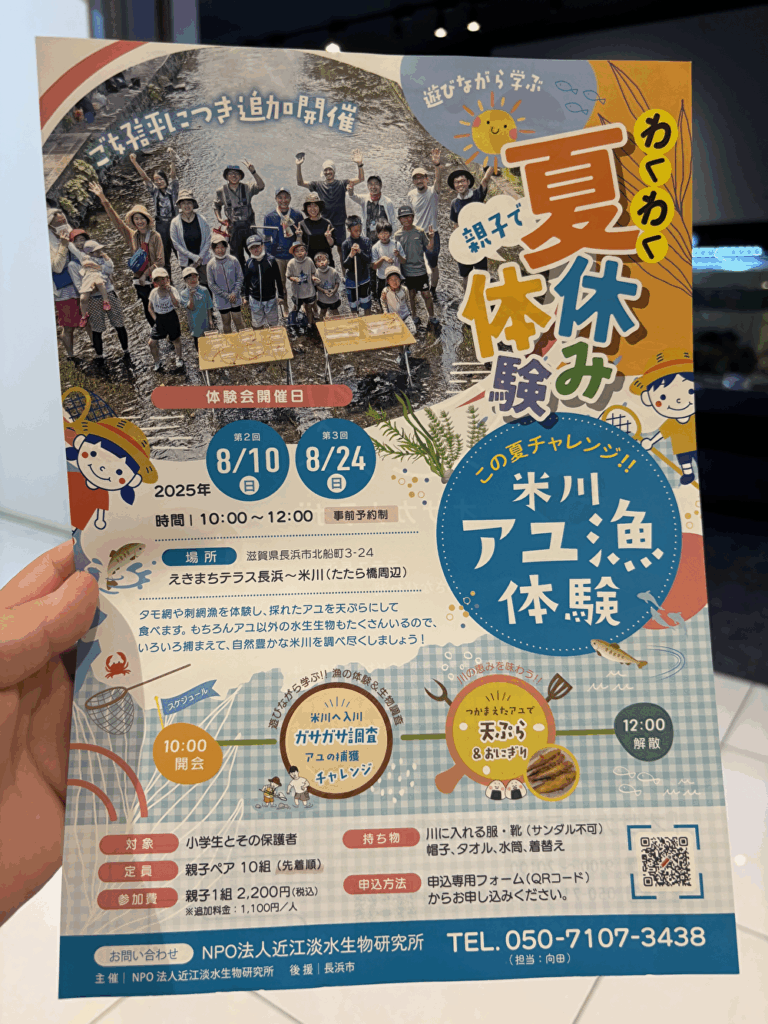

そうなんです。この夏、米川で親子向けに体験プログラムをやりました。みんなで川に入ってアユを捕まえ、最後には天ぷらにして食べるという流れです。

アユの天ぷら!最高ですね。いや、でも「川で捕まえた魚をその場で食べる」ってあんまり聞かないですよね。

今回は「食文化」にも目を向けてもらおうと。町の川にいる魚を食べる機会ってないじゃないですか。でも、本当はこんなに美味しい。川の魚を観察するだけではなく、触って、捕って、食べて…米川と色んな関わり方をしてほしいという想いから今回のプログラムを企画しました。

「色んな関わり方」ですか。川に入って魚を観察して食べて…他にも何か仕掛けがあったんですか?

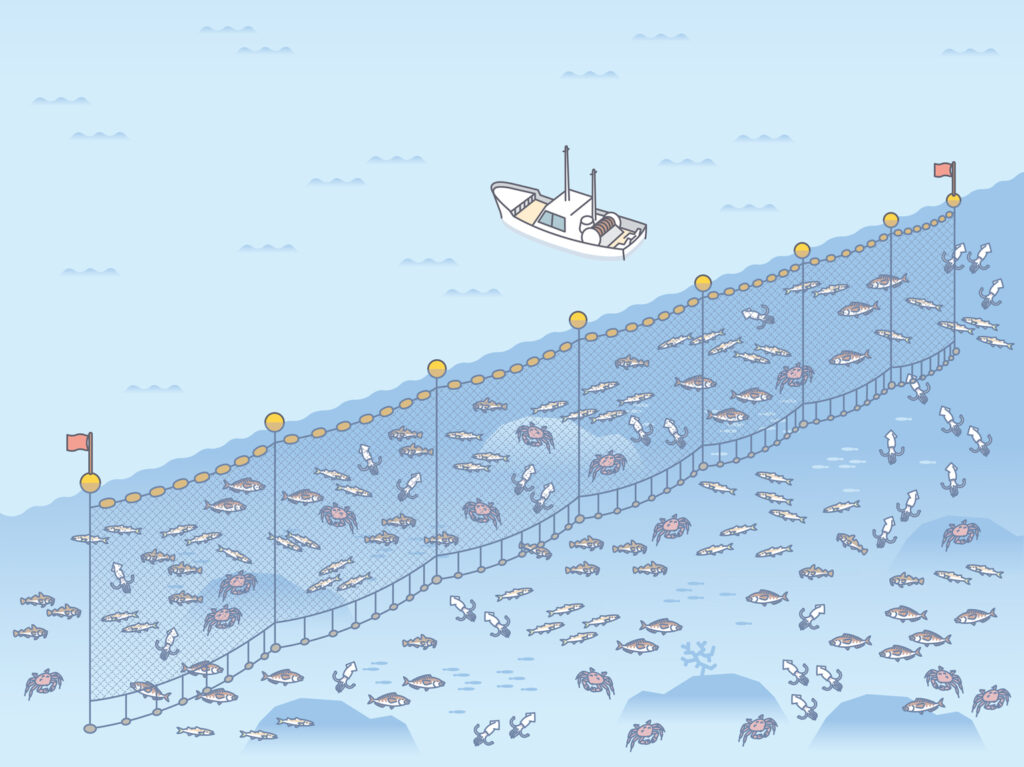

ほら、ここに「あゆ漁」って書いてるでしょ?今回は、手で持つ網だけじゃなくて、投網(とあみ)や刺し網(さしあみ)という方法でも魚を捕ってもらいました。さらに、「捕れた魚を机に並べて名前を紹介する」といった学習の時間もしっかり取っていたんです。

なるほど!楽しい時間が、そのまま学習の機会にも繋がっていたわけですね。

「刺し網」は、垂直に下ろした網に魚を追い込む漁法。魚が網に「刺さっている」ように見えることから、この名がついた。

ドブ川からホームリバーへ!美しさを取り戻した米川の「奇跡」

そういえば、今回のプロジェクトを「米川ではじめた理由」ってあるんですか?

大谷さんは米川を見たことはありますか?

もちろんです。駅前のセブンイレブンの横も流れていますよね。長浜に住みはじめてから自然と目にする機会が増えました。

米川は私たちの「ホームリバー」なんです。街中を流れる川で、これほど自然が豊かに保たれているのは実はとっても貴重なことなんですよ。

そうなんですか!あまりにも身近な川すぎて、実感が湧きづらいですね。

実は、昔の米川は本当に汚れていて…。文字通り「ドブ川」でした。でも、たくさんの人の努力によってこんなにも美しい川に戻ってくれたので「奇跡の米川」なんて呼ぶ人もいるんですよ。

ドブ川ですか。それは信じられないですね。実は僕も去年、米川に入って遊んだんですが、その清さに驚いていました。

はい。ただ、「戻った」とはいえ、ドブ川になる前の米川に比べると、魚の量や種類は減ってしまっています。そこで「小さな自然再生」というスローガンのもと、できることから自然環境を回復させる活動を少しずつ広げているんです。この「オサカナラボ(小さな水族館)」もその一環です。

原点はミナミメダカ。人と自然の関係を、もう一度見つめ直して。

なるほど。この水槽たちも、「小さな自然再生」の考えから始まったんですね。

ミナミメダカが絶滅危惧種って知っていますか?

え?あのメダカがですか?

私が「オサカナラボ」を始めたのはミナミメダカ(日本の在来メダカ)が絶滅危惧種になっていると知ったことがきっかけです。どこにでもいるはずの魚が絶滅の危機。日本の環境はここまで悪化してしまっているのか…と。

小さな頃に「めだかの学校」を歌っていましたが、たしかに野生のメダカを川で見かけた記憶はないですね…。

はい。川や用水路で当たり前に見られた生き物が、身近な体験としては失われつつあるのが本当に、本当に残念なんです。現代は用水路のほとんどがコンクリートで固められて、流れがスムーズになるように水草や土も綺麗に掃除されてしまいました。

メダカは田んぼで繁殖することが多いんですが、段差が高くなって田んぼと川の行き来も難しい。そういう要因が重なって、在来のメダカはすごく減ってしまったんです。

あ、メダカとカダヤシ(外来種)の取り違えも、よく聞きます。

ありますね。善意のボランティアが「メダカを増やそう」と池で増やしていたら、実はカダヤシ(外来種)だった、という事例もあったそうです。見分けるのは本当に難しい。

メダカとカダヤシって本当によく似ています…。

また、外来種や放流の問題は複雑で、在来種でも地域が違えば遺伝子汚染になり得ます。子どもたちによる「魚の放流行事」のような光景も、今は慎重さが求められます。ただ、その一方でアユやウナギのように産業に直結する魚は色んな場所で放流が行われているんです。

それは歪みを感じてしまいますね。たしかに、ウナギの放流はテレビでもよく見る光景です。

現在の琵琶湖にいるウナギは、すべて放流された稚魚が育ったものです。ダム建設の影響でウナギが川を登れなくなってしまったので。

そうなんですか!僕が天然と思って食べていたウナギも、もともとは放流されたものだったんですね。

でも、私は「外来種はダメ」とか「放流はしないで」とかはあまり思いません。もちろんしない方がいいんでしょうが、でも「外来種」も「放流された稚魚」も「在来種」も、すべては同じ生き物です。真っ向から否定するのではなく、人間も含めたすべての生き物が豊かに暮らしていける環境を作りたいですね。

バランスですね。

はい。でも、このような環境問題を考えようと言っても、とっつきにくいですよね(笑)。だから、まずは琵琶湖や周辺の川にどれだけの生き物がいるのかを知ってもらいたいと考え、オサカナラボを開設したんです。

まずは生き物と遊び、自然を身近に感じてもらうことが大事だと。

一歩踏み込んだ体験を大切に。環境保全は、まず「楽しむ」ところから!

米川に関するプロジェクトって色々ありますよね。そのなかで、今回のプロジェクトでは何を重視されたんですか?

私たちは、「一歩踏み込んだ体験」を大事にしました。例えば、ただ川で魚を捕るだけではなく、投網や刺し網など「実際に使われている漁具で捕る」。捕まえた魚を観察するだけでなく、「食べてみる」。こういった実体験を大切にしています。

「一歩踏み込んだ体験」ですか。たしかに、一人でやろうと思っても難しいですよね。川によっては漁具に制限があったり。

そうなんです。私たちの一番の思いは、自然の豊かさを知ってもらい、共に生きる意識を育むことです。人間も生き物の一つ。豊かな自然環境が維持できなければ、人も豊かに生きることはできません。

ただ、こういったメッセージは座学で聞いても面白くないので(笑)、今回のようなプロジェクトを楽しんでもらいながら少しずつ知ってもらえればと思います。

たしかに、こうして水槽を見ながらお話を聞いていると、理屈じゃなく感じるものがありますね。

……あっ!

あ!今、一瞬ウナギが出てきましたね!

うわ、すごい!ウナギがエサを食べてるところ、初めて見ました!

これはレアですよ!あまり見られないので、とてもラッキーです(笑)。

やったー!(笑)街の真ん中でいろんな生き物を見られるのは面白いですね!

山奥の清流じゃなくても、身近な場所で共生できる理想像が長浜にはあると捉えてもらえたらうれしいです。黒壁という商業の顔と、豊かな自然が同居しているのも長浜の強みだと思っています。商業と自然がうまく融合すれば、「体験型観光プロジェクト」の名の通り、最終的には観光にも波及してくれるのではないかなと思っています。

小さな川がまちの未来へ。「米川」が長浜の新しい観光名所に!?

このプロジェクトは来年度以降も続けられるんですか?

はい、その予定です。最初はむすっと楽しくなさそうにしていた子が、刺し網への追い込みをしてこっちに帰ってくるときの、弾けるような笑顔がすごく印象に残っていて。そういう場をもっと大切にしたいです。

素敵ですね!ということは、来年も体験が中心のプログラムになりそうですか?

そのつもりです。ただ、来年は少しだけ学ぶ時間を取り入れてもよさそうだと感じています。今年は10時に集合して12時には解散しましたが、少し短かったように思いました。

学習ですか。実体験も踏まえた学習となると、とても身が入りそうです。

はい。ただ、先ほども言ったように座学だと退屈になりがちなので、例えば「小さな水族館の魚を紹介するツアー」みたいな形で、楽しみながらもっと深く学べる工夫をしたいですね。

それは楽しそうですね!僕も参加したいくらいです。

(笑)ぜひぜひ。生き物と人間が共に生きるこの米川の姿を通して、自然と寄り添う暮らし方を感じてもらえたら嬉しいです。

「長浜だから」自然と共に生きられる!共生の未来が、ここからはじまる。

ありがとうございました。今日お話を伺っていて、自然と人が関わり合うことの大切さをすごく感じました。そうした思いが広がっていけば、米川だけでなく、いろんな場所が少しずつ豊かに再生していく気がします。

向田さんが見ておられる、「未来の長浜」はどんな場所なんですか?

私は、再生エネルギーだけで動くバイオサイエンスパークのような場を長浜に作るのが夢なんです。

「バイオサイエンスパーク」ですか。

そうです。施設の中に小川が流れ、そのそばでバイオマス発電が稼働していて、エネルギーの仕組みが日常の中で見える。観光客も地元の人も、散歩しながら近未来の技術を体感できる公園のような場所を思い描いています。

素敵ですね!自然を愛する者として、強く賛同します。

南には琵琶湖博物館という「過去を学ぶ拠点」がありますが、北には「未来を見せる拠点」を。その二つが補い合えば、長浜だけでなく、滋賀県全体の価値がもっと高まると思うんです。果てしなく遠い道のりですが、賛同してくれる仲間が少しずつ増えていけば嬉しいですね。

なるほど。ゴールは遠くても、確実に前へ進んでいかれているんですね。とても尊敬します。

ありがとうございます。先ほどもお話ししましたが、外来種や遺伝子汚染の問題はとても根が深いんです。でも一方で、コイやクサガメのように、もともとは外から来ていても、何百年も経つうちに定着し、いまではすっかり地域の生態系に溶け込んでいる例もあります。

え!コイってもともとは外来種なんですか?

そうなんですよ。見えないでしょ?自然の「最適なバランスに調整する力」ってすごくて、たとえコンクリートで固められた川でも、泥がたまり、水草が生えれば、魚はまた必ず戻ってきます。あとは、人間がどこまで自然を許容できるかだと思うんです。治水と環境保全のバランスをどう取るか。

たしかに。こうしてお話を聞いていると、自然を守るっていうより、「一緒に暮らしている」感じに近いですね。

そうですね。人間も自然の一部ですから、どちらかを犠牲にするんじゃなく、寄り添って生きる道を見つけていきたいです。そんな社会をこの小さな川から考えていけたらと思っています。

素敵ですね。米川が、共生の象徴になっている未来が見えました。

ありがとうございます。これからも、少しずつ「自然と共に生きる社会」の大切さを伝えていけたらと思います。

取材を終えて帰る途中、ふと子どものころに西浅井の大川(おおかわ)で遊んだ記憶がよみがえりました。水の冷たさや魚の速さ、網の重さ、友人たちの声は今でも心に息づいています。

オサカナラボの活動は、そんな「原点」を思い出させてくれるきっかけになりました。

環境問題のように少し難しく感じられるテーマを、「体験できる形」にデザインすることでわかりやすく伝える。その工夫こそが、このプロジェクトが多くの人を惹き付ける大きな魅力の一つだと思います。

小さな自然の再生から、町の未来が大きく動きはじめています。長浜が、自然と人が共生できる場所であり続けるように、僕もこの場所で、できることを少しずつ続けていきたいと強く思いました。

こんど、黒壁の前を通るときは米川を少しのぞいてみてください。

そこには、きっと新しい発見があるはずです。

長浜航海記・船員。西浅井町生まれ。学生起業後、関東からUターンして株式会社コネクトビビを設立。「伝わらない/売れない/埋もれているを、”デジマ”で突破」をテーマにWebマーケティングの戦略設計・実行をおこなう一方、地元長浜で舞台役者・プロデューサーとしても活動。なにより犬が好き。